图为蒋维崧先生(左)与徐超教授在探讨书法艺术。

几年前,读过徐超教授发表于《光明日报》的《借来“清”字说峻翁》,佩服得无以复加。一个“清”字,不仅精准地把握了蒋先生的形、貌、神,而且艺术性概括了蒋先生为人、为学、为艺的雅、静、洁、秀、正,堪称人物述评中的经典之作。唯一美中不足的是,由于篇幅限制,感觉意犹未尽。这种遗憾终于在读过徐超教授近作《崧高维岳——蒋维崧和他的书法篆刻艺术》时得到补偿。近日,记者采访了徐超教授,听他谈起书里书外与蒋先生有关的种种感人至深的故事。

记者(以下简称问):徐老师,拜读大作,如同经历一场人生洗礼,感觉并非单纯追忆、缅怀蒋先生之德、之学,也不限于揭示其书法篆刻艺术的特色和成就,而是有很多更为深刻的内容蕴含其中。您是如何想到以这种方式纪念蒋先生的?

徐超教授(以下简称答):2003年6月,学校决定由离退休教授申报《山东大学人文社会科学硕果基金》项目,项目经费用于资助出版他们晚年的学术著作。蒋先生符合申报条件,但考虑到他年事已高,当时的社科处李红处长和我商量并经过先生同意,决定由我执笔撰写《蒋维崧和他的书法篆刻艺术》,纳入硕果基金项目出版,并破例由我以二人名义提出申请。获批后,李红处长依例将经费使用卡送给先生。记得11月2日先生89岁生日那天晚上,蒋先生在济南天外村酒店将装有上述经费使用卡的信封交给了我。顿时,我感到了一份沉甸甸的责任。这是我第二次感受到责任的分量——第一次,是2001年我受命做他助手的时候。

问:也就是说,蒋先生生前是知道这部书的。

答:是的。关于这部书的内容,后来多次与先生商量过。现在看到的这部书中,除了先生书法篆刻作品外,大约有百分之七八十的内容都是首次披露,涉及其家世、求学和工作经历、交游以及教学、科研、书法篆刻创作乃至日常杂事等。这些介绍除了晚年部分主要是根据我亲见或亲身参与外,其他绝大部分内容,一是根据先生与我的大量谈话,一是根据他写的有关材料。这些又主要来自《我记峻翁》(我与先生交往近二十八年,其中至少在十年时间里,差不多每次谈话要点我都做了记录),所以都能明确交代时间、地点和来龙去脉。《论语》最后一句意味深长的话是:“不知言,无以知人也。”听其言而观其行,始可知人,乃有的评,所以我特别重视实录其言其行,包括他“行”下的书法篆刻作品。另外也考虑到了解先生其人其事的人太少,能听到他大段谈话的人更少,所以我根据写作内容需要酌情披露了部分材料。

问:这就非常宝贵了。通过这部书,您最希望传达给读者的是什么?

答:拙著的写作目的,不仅是要记下一位德、学、艺兼备的中华文化优秀传承者毕生奋斗的经历、经验,以彰其德、铭其功、传其艺,还要揭示和传播一种理念,即认为,崇尚人格精神,这才是中国传统文化中最堪称精华的一部分。我总希望用一种特别的方式,呼吁复兴师生之道、教学之道,关注正确的师生之道、教学之道在传承文化中的作用,所以我在拙著扉页上明确写道:“谨以此书献给我有生以来所有的老师,献给普天下为师者和文化传承人。愿中华文明在永不停歇的薪火相传中踵事增华,万代辉光。”就是要向读者明示和强调写作主旨。

问:您在书里说,可以把蒋先生“理解成一个具有代表性的符号”,意思是不是说蒋先生是中华文化优秀传承者的一位代表?那么,研究这样一个典型,就应当具有普遍意义。

答:我可以分两个问题说。首先,这并不是我预先设定的理论宣教,不是我先验论的图解,而是我透过无数事实可以明确认识到,先生在人格精神照耀下治学治艺的人生,正是对上述理念的最好诠释。我最终的发现只是,我恰巧遇到了一个最合适的研究对象,正是这个研究对象让我有机会传播这种理念,并有机会用拙著来负载这种使命。

其次,所谓“符号”可以多角度地看,比如从行业和局部来说,可以看成是学者书家的符号、山大百年学人的符号等等,但从大的方面看,则可以看成是中华文化优秀传承者的符号。总之,我是把先生作为一类群体中的个案进行研究,考察其成就与其所走的道路之间的关系,总结具有普遍意义的经验。我通过研究,觉得对于书法教育和人才培养而言,至少有三点值得思考:这就是学问的意义、沉寂的意义和人格的意义。简言之:立身当以品行修养为要,为人之本在此。这是中国优秀传统文化中最能称之为精华和核心的理念,是中华民族赖以屹立于世界民族之林的基本理念,也应该是当代书家立身立艺的基本理念。

立业当以相关学问、能力、修养为要,发展之本在此。任何事业都有其可实现持续发展的基础性理论、知识、技术和能力,对书家、特别是对书法研究工作者而言,相关学问、能力、修养是其发展之本。

立艺当以传统经典为要,创新之本在此。艺术的生命在于创新,但创新必须以认识传统经典、弘扬传统经典为基本出发点和基本原则。

凡治学问就必定要沉寂。沉寂亦犹面壁,本身就是一种人格的修炼,是修炼的一种形式和过程,也是成就其学其艺的一个重要前提。

沉寂做人,沉寂问学,沉寂治艺,蒋维崧研究对我的意义在此。对社会、对书法学科的发展和人才培养的主要意义亦当在此。

进一步说,也是作为一个符号化的个案研究,拙著还介绍了山东大学书法文字学学科建设,从理论上阐述了它在高层次书法人才培养方面的作用,从一个侧面彰显了山东大学学科建设的创新理念、成就及其影响,彰显了百年山大的一页。把非艺术专业的学问同艺术结合起来研究,在中国本来是一个源远流长的文化传统,在山东大学也是这样。但在汉语言文字学专业下建立文字书法研究方向并招收硕士生、博士生,则确实是山东大学前辈的独创,体现了山东大学学科建设的创新理念。这种做法在当时中国的高校和中国书法教育的学科建设中确实是“走了一步险棋”,因为它在“冰”与“火”中选择了“冰”,在“千军万马”中选择了“一骑独出”。现在看来,在不动摇书法教育主流形式的前提下,我们的意见和探索,作为一种思路、一个途径、一种方式,至少总可以作为一种补充形式存在,并且对书法学科的建设,对书法教育和人才培养总有些借鉴和启发意义。当然,我也清楚地认识到,所有这些绝不是某人或某几个人的事,而应该归功于时代的推动,归功于中国书法学科,归功于山东大学的学科建设,归功于山东大学前辈学者书家和全校同仁。

问:蒋先生生前从不张扬自己,我和很多山大师生一样,只知道蒋先生学问、书法了得,读了您的书才知道,蒋先生的成就与他成长的文化环境有着非常重要的关系。

答:书中披露了蒋老家世的最新研究成果。现已考定,先生可考的近20代先祖基本都是官宦兼学者(或兼通医术),其中明代进士2人,清代进士2人。其清代先祖直接和常州学派结缘,有些甚至就是其中的中坚人物。所以我说先生出身于“沉涵诗书的官宦世家”,应该是不错的;而且,这样功业卓著并且连绵近20代而不绝的家族,更实为罕见。我们知道这些事实后,再来考察先生其人其事其学其艺,就会想到,先生的人生成就固然是他后天努力的结果,但他的文化基因实有其家族的渊源,因而可以有更深层次的探讨。

问:您在书中专辟一章谈蒋先生的“交游”,从中可以看出许多著名学者、艺术家对蒋先生产生过重要影响。

答:古代把求学也叫“游”,就是把交游当成一种学习方式。我在研究先生艺术道路的时候曾思考过,在重庆的几年,应是先生艺术成熟期中最关键的几年,而这种成熟显然与他的交游及文化环境有着非常重要的关系。对先生影响较大的有胡小石、乔大壮、吴梅、汪国垣(辟疆)、汪东等著名学者,此外还有沈尹默、潘伯鹰、曾克耑、曾绍杰、章士钊、徐悲鸿、李天马等先生。先生多次对我说,因为与乔、沈交往的都是一流学者、诗人,这些人在学问、艺术上都有很高的修养。虽然抗战条件艰苦,但是民族文化的精神得以发扬。

问:从书中可以看出,蒋先生年轻时选择了学问之路,便是受惠于恩师。

答:先生多次给我讲,“我大学毕业以后,乔(大壮)先生找到徐悲鸿先生,想请徐帮忙介绍我去当教师,而徐出于对我家计的考虑,想介绍我刻图章。去征求乔的意见,乔说:你不要去当篆刻家,因为一旦成了职业,你就要受买主影响,就难成就艺术了。你还是去当教师、搞学问。结果就听了乔先生的话。”每次和我说起这件事,先生总是高兴地说:“现在看来,我听乔先生的话就对了。”所以先生总是坚持把专业放在ok138cn太阳集团古天乐,也不同意我到艺术院校去。

问:原来蒋先生年轻时的篆刻就已为徐悲鸿这样的大家所认同。

答:先生多才多艺,沈尹默、潘伯鹰等对先生的才华非常欣赏,对先生的发展前途更非常关心。先生曾经对我说起过:“1941年,沈先生(写信说)不让我做名士,是因为潘伯鹰常夸我的诗,而沈先生认为,年轻人不搞实学——如《汉书》、《三国志》之类——不行。诗不要忙着写”,“事实上也是,你光会写字写诗,别的都不搞、都不学,你写字写诗也写不好。”

我们可以看到,先生后来走的路确实也是因循了沈先生指示的方向:学问上,他没有走“名士”的道路,而是成了著名的文字训诂学家;书法上,他远绍二王,而又形成了自家面目,同时又常用沈先生的教导提醒后学学书门径。可以说,先生后来在学问、艺术方面的成就,乃至做人、做事等方面的品质,都是与当年求学、交游时师友的影响分不开的。所以,我在探讨先生艺术成就的原因时说到重要的一条,就是“入门正,师友直”。

问:看得出,蒋先生与老师感情很深。

答:先生每次和我谈到乔(大壮)都很激动。2006年3月14日下午,在南郊宾馆4062房间,我提到乔先生自沉前写给他的诗,先生不语,提笔就在我提供的记事本上不假思索地写下了“了缘”遗言。

问:这一年蒋先生已是91岁的耄耋老人,对六十年前老师的遗言能够记忆如此清晰,足以说明师恩、师训在他生命中的分量。请问,蒋先生与胡小石、乔大壮、沈尹默等人在文化、艺术上的师承关系,是否就是所谓的“学统”了?

答:我常常与先生谈起学统。大到一个民族、一个时代,小到一个单位、一个家族,无论是某门学术,还是某种技艺,如薪火不绝,代代相传,起点就是制高点,故能越积越厚,臻于至境。其关键就在传承二字。传承的基本条件,就传承者个人而言,就是读书、学习和研究,犹如掘井,必至清冽,其承前启后、踵事增华、发扬光大自不待言。学统犹如血脉。割断血脉,后果可知。

问:我们民族的传统文化中很多宝贵的东西没有得到很好传承。

答:我们应该充分认识到教学之道、师生之道在文化传承中的重要作用。中国历来讲究尊师重道,有优秀的文化传承。我小的时候,就见有人家写“天、地、君、亲、师”五字作中堂的,可见“师”的地位。春秋之际,私学兴起,孔子导夫先路,传弟子三千,贤人七十二,盖约言其多。到了汉代,家居教授之风更盛。令人惊叹者,是此风竟绵延两千余年。发展到近现代教育,形式和规模都与旧式教育不可同日而语,其成就也固非昔日可比。但也无庸讳言,培养学生也像规模化的“大机器生产”,多则多矣,但个性化的教育少了,也会出现不少“次生”弊端。

在这个问题上,我平生最欣赏胡适先生下面一段话,他说:教育就是要能让受教育者戴上一副眼镜,戴上这副眼镜之后,他看见了他以前看不见的东西,同时又看见了别人看不见的东西(大意如此)。我觉得,如果教育者有此认识,教育的成果自当不同凡响。李政道先生说:“我一生最重要的机遇,是在很年轻时能极幸运地遇到三位老师,得到他们的指导和帮助。束星北老师的启蒙,吴大猷老师的教育及栽培,和费米老师的正规专业锻炼,都直接地影响和造成我以后工作的成果。我的一生和他们对我的影响是分不开的。”张锦秋女士说:“师从梁思成先生十二年,这位艺术泰斗的建筑思想,日出日落一般地照耀着我。十二年里,对老师的记忆,本身就是留在我心灵里的一座巨大建筑,随便取一木一瓦,都会三春难忘。”先生也说,乔大壮先生“是我最接近的老师,也是最尊敬的一位。他给我很多影响,在做人、求学各方面”。

我在这里最想说的是,名师之德、之学、之艺,以及对后学的教导、指引和影响,永远是泽溉社会、丰裕学统、嘉惠后生的宝贵财富。我们研究了每个成功者背后的故事,就会懂得教育的意义,懂得为人师表的意义,也就会懂得应该怎样做老师,怎样做学生,怎样做人。笔者所以勉力写作拙著,其主旨亦在于此,非唯追念而已。这么看来,拙著负载的理念也具有明确的现实意义。

问:您通过大量具体生动的细节,展现了亲炙先生恩泽的场景,给人留下深刻印象,回味悠长。比如记述蒋先生为您题字的那段,的确令人感动不已。

答:我所以如此详述其事(其实我的叙述已经尽量简略了细节),因为在我心中,从来就没有把先生的这次创作仅仅看成是翰墨场上的一次馈赠——我想,任何人在场,也会感受到远远超出馈赠之外的意义——而是看成最生动的一堂课,从怎么做人、怎么为师、怎么办事的精神和态度等人生大节,到翰墨场上笔墨纸砚的使用和创作的起承转合等每个细节,都无愧典范。它演绎的,是细节决定品质的典范,是钢铁怎样炼成的典范,是身教重于言教的典范。

当年问学的情景一言难尽。每当想到这些,内心总是充满了思念和感激。哲人其萎,昔日不再,但典范长留,芳轨永存。

问:非常欣赏您“以人格、学问滋养艺品”的观点,这是对蒋先生艺术生涯的精准定位。

答:立定学问的根基,同时又潜心于与此学问关系密切的艺术,相互发明,相互映衬,故能独放异彩,这就是古语所谓“石韫玉而山辉,水怀珠而川媚”。我在以前的文章里就说过:“他的学问和艺术,恰如鸟之有双翼、车之有双轮。他所坚持的以学问滋养艺术、以艺术辉映学问的道路,给艺术人才的培养提供了最可宝贵的启示。”又说:“研究蒋先生艺术道路和艺术成就,笔者深深感到自己私心推崇和追求的‘以人格、学问滋养艺品’的治艺准则,在先生身上得到了天衣无缝的体现。面对先生的艺术作品,我们每个了解他的为人、了解他的艺术思想,从而也了解他艺术追求的人,都会感受到一种惊人的和谐。”

就在先生去世前的2006年3月,我在无意中又问起先生:“为什么你的各类书体都能写得与众不同,而个人的各体风格又能和谐一致?”先生答:“我有两条:一是,看我的字、印,再看我这个人,看看是不是统一的;二是,看看我做的这件事、那件事,写的这种字体、那种字体,又是不是统一的。如果是,那就说明这些东西是我自己的,是发自内心的,而不是拿别人的。”

先生的话肯定了我多年前的结论。我觉得我要表达的正是这个意思,就是艺术的最高境界应该是:在这样的境界里,每个人是唯一的,因而他的艺术也是唯一的,艺术即人;在这样的境界里,人和艺术是统一的,因而人即艺术。先生的艺术就是这样境界的艺术。所以我总是说,先生的书法篆刻成就,不仅是他高层次综合修养的体现,同时也是他人格精神的体现。

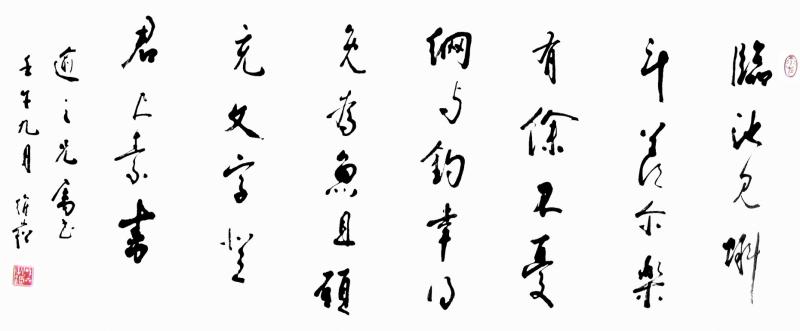

那是2002年11月5日下午,先生说要给我写字。首先让护工磨墨,自己去找纸。书案旁边有许多纸他不用,却从书橱取出用彩带扎好的纸,手里捏捏,迎亮看看,说:“这是好纸,很细柔。”文辞是早就约定好的,已烂熟于心,但先生还是翻出《全唐诗》第六册,找到原作,看了一遍后,翻开,压在案前。墨磨好了,先用纸头试墨试笔,一连练习了许多字后才开始正式写。但好像越想写好就越难满意,第一张没有写完就扔在一边。又起身去找出另一种纸,同样捏捏、看看、裁好,写完之后嫌字小、尺幅小,又放在了一边。我当时就说“很好啦,很好啦”,可是他不吱声,又去裁纸,并换了大一号的笔,练习,试墨。大笔吸墨多,研好的墨不够用,就去亲自研墨。试试又研,再试写大一号的字。因为写的尺幅较大,而先生是坐着写,视线就受点影响,所以正文完成之后,他感觉下沿的字上下有些参差,多少有点遗憾。先生的认真、仔细和真诚已感人至深,而看到落款写上“逾之兄”的时候,笔下对后学表露出的关爱,更使我感动。搁下笔,先生起身审视一番,准备盖印。因为字幅比较大,而他的名印一般都小,就从印盒里选出一方“峻斋八十八岁后作”的大白文印盖上。先生盖印往往不能盖正,这次也一样,便又笑了,说:“歪的是真迹。”(“又笑”是因为“会心”——盖歪的事常有,“真迹”的话便也常说)引首则盖了“江左”。这样,作品就完成了。

从下午起床到晚饭前就办了这一件事,我过意不去,就说“太费心了”,他却笑笑说:“我也练练字。”看先生办事,纸、笔、墨,文、书、印,哪一样也没有半点马虎。说实话,这种程序、这样认真仔细的书法创作,我平生没有见过第二次——须知这不是晚辈写给尊长,也不是创作参赛作品,而是一位德高望重、年登耄耋的前辈写给比他小整整30岁的后学啊。我常常想,这种做事的风格、精神、态度,我等后辈何能及之,何能及之!