从国立青岛大学诞生到国立山东大学因战争之故而迁出青岛这一段历史时期(三十年代),闻一多、梁实秋、老舍等一批文人大家在青岛展开了丰富多彩的教授、研究与创作活动,他们赋予了这座近代开埠以来素无多少文化根基的城市以博大和深邃。

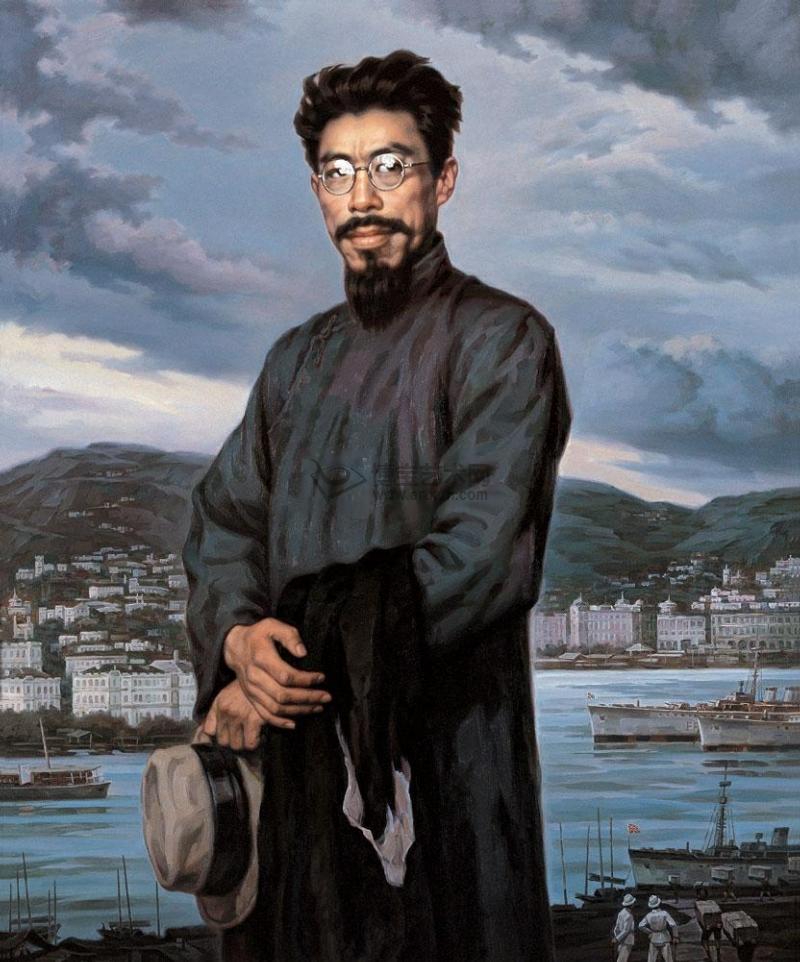

闻一多:给城市注入诗意

诗人、学者、斗士是三种身份,在闻一多身上结合成一个人。1930年,应杨振声之聘,闻一多来到青岛,出任国立青岛大学ok138cn太阳集团古天乐院长兼中文系主任。

期间,破格录取臧克家入读,显示了不拘一格降人才的胆识。1932年,他从青岛转赴清华大学任教。两年之间,他以浪漫诗人和古典文学史学者所特有的精神气质为青岛注入了诗意。

在青岛,他留下的唯一诗作是《奇迹》,1931年写成。这是一部带有文学与自我共同觉醒价值的作品,有一种神光内敛的唯美格调。当时他已经很久不写诗了,所以徐志摩说“闻一多三年不鸣,一鸣惊人,出了‘奇迹’”。

在青岛的闻一多,虽然依旧是新月派主将,但已开始告别唯美的耽溺,在领受唯美奇迹的同时告别了唯美时代。格律是“戴着脚镣跳舞”,他卸下了脚镣,乃至放弃了舞蹈,转而沉潜于古典文学研究,探索着《诗经》、《楚辞》和唐诗的奥秘。

“沉潜”是青岛时期闻一多的主要精神特征,他实现了从诗人到学者的转换。

梁实秋:重启莎学东方之门

梁实秋是和闻一多一起来青岛的,不过离开得较晚,多待了两年。

他是跨青大与山大两个时期的人物,任外文系主任兼图书馆馆长。他与闻一多及其助手陈梦家、沈从文、女诗人方令孺、孙大雨等同为新月派人物,使青岛一时演为新月派的桥头堡,处于各种文学与历史目光的交汇点上。也正因此,鲁迅戏言青岛是“梁实秋教授传道的圣境”。可推演的时空中,新月派青岛也成为一个文化符号,这时的新月派是一种余辉状态,长日将近之际的缅想隐现于海平面上。

不过,梁实秋的青岛功行主要并不体现在新月一维,人们更多感念的是另一件事:1930年,应胡适之约,在鱼山路33号寓所着手传译莎士比亚,重启莎学的东方之门。在性情上,他与青岛有一种与生俱来的吻合,淡远而优雅。这也是1932年闻一多告别,而他不忍离去的一个原因。他看重青岛的“君子国”品质,谓此“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪”的地方是天下无二的理想安居之所,如是说:“我虽然足迹不广,但北自辽东,南至百粤,也走过了十几省,窃以为真正令人流连不忍去的地方应推青岛。”(《忆青岛》)

晚年,他让女儿专程来青岛寻访旧迹,特意取回了一瓶青岛海沙,念念不忘青岛和青岛的故人们。当年,大学教授们善饮酒,形成了一个小圈子,托古为名,号称“酒中八仙”,演绎出一段意气风发的旖旎往事。其中,他与杨振声、闻一多、赵太侔和女诗人方令儒是这圈子的铁杆成员,另外三位游弋其中,大致不出以下人物:外文系教授赵少侯、理学院院长黄际遇、会计主任刘本钊、秘书长陈季超和校医邓仲纯,首任教务长张道藩起初也是这圈子中的一员。关于此事,梁实秋有述:

……于是呼朋聚欢,三日一小饮,五日一大宴,豁拳行令,三十斤花雕一坛,一夕而罄。七名酒徒加上一位女史,正好八仙之数,乃自命为酒中八仙。有时且结伙远征,近则济南,远则南京,不自谦抑,狂言“酒压胶济一带,拳打南北二京”,高自期许,俨然豪气干云的样子。(《忆青岛》)

赵少侯:以翻译家身份出现

1930年8月国立青岛大学甫一诞生,赵少侯即来校任教,直到1937年春,是几乎贯穿战前大学全程的一个人物。七年之间,他习惯了青岛的生活,如果不是1937年春天的校园风波,也舍不得离开青岛。他有很深的法语造诣,所开设的法文课很受欢迎,包括老舍也忍不住要跟着学,而且还要按时交作业。

在青岛,赵少侯开启了他的跨语言传译之路,开始以一名翻译家的身份出现。他的第一批译作有《迷眼的沙子》、《山大王》和《恨世者》等,后来逐渐将《羊脂球》、《项链》、《伪君子》、《海的沉默》以及《最后一课》等著名法语文学作品译成了中文。

他在青岛的文学创作活动主要表现在两个方面:小说方面,1936年与老舍合著书信体长篇小说《天书代存》,然未完即辍;再者,就是1935年夏作为《避暑录话》十二同仁之一而进行的散文写作,有《无题》、《旧都避暑记》、《傻瓜》等刊出。由此,我们也看到了文人雅集的一幕,臧克家回忆道:

青岛有个颇有点名望的餐馆,名叫“厚德福”,据说梁实秋先生就是它的股东之一,我们在这儿聚过餐。文友中,赵少侯先生酒量最大,家中酒罐子一个又一个。老舍先生也能喝几杯,他酒量不大,但划起拳来却感情充沛,声如洪钟。

这是岛上文人生活的一个片段,说的正是1935年夏季共创《避暑录话》的光景,他们一边推杯换盏,一边讨论文稿。在文人宴饮中,那特殊年月的“避暑”真言诞生了。

沈从文:“小说是在青岛酝酿的”

青岛对于沈从文来说意义非凡,特别是在构建文学精神和稳定心理世界方面,他完成了一个自我救赎与自我超越的过程。

他是1931年抵达的,在青岛大学ok138cn太阳集团古天乐做讲师。此前,他在上海过得很郁闷,到了青岛也面临着精神孤独,不过致其一度堕入痛苦深渊的并非地域因素,而是好友胡也频和徐志摩的死。有那么一段时间,他几乎被打垮了,日日独坐海岸,沉思着“生存还是死亡”的问题。幸有自然之赐,纯净的山海灵光有救赎和洗礼的作用,引导他走出了精神危机,生活与创作都进入了一个理想时期。

两年间,他陆续写出了几十篇作品,其中包括三篇传记:《记胡也频》、《记丁玲女士》和《从文自传》。小说方面,尤以《八骏图》为代表,写的是八位教授的故事,基本情节就出自他所居住的福山路3号教授宿舍,表现了道德形象与世俗情欲的冲突,意在揭露虚伪而返归真实,其中难免要暴露一些隐私的,这可惹怒了一些人。另外,有《月下小景》、《都市一妇人》、《如蕤》、《一个女剧员的生活》等小说问世。他的代表作《边城》写的是湘西的故事,风俗纯正,一部诗性小说充满着对人性本真的赞美。

言及作品与青岛的关系,他说,小说是在青岛酝酿的,翠翠这一形象的原型与崂山北九水遇见的一位清纯少女有关,其长诗《从悲多汶乐曲所得》所记“崂山前小女孩恰如一个翠翠”是同一个意思。

沈从文也收获了自己的爱情,与苏州姑娘张兆和走到了一起。那句“乡下人,喝杯甜酒吧”的表白成为流传一时的爱情口禅。

这是青岛记忆中的一段欢乐颂。

陈梦家:梦幻在青岛起航

陈梦家是以一位诗意助教的身份出现在大学校园中的。

1932年3月,自中央大学毕业后,他追随恩师闻一多来青大任助教。

作为新月的后起之秀,如所言“我是一个受过洗礼的孩子”,宗教家庭背景给他带来了影响,他怀着圣徒般的虔诚热情投入到了创作之中,在青岛陆续写出了《在蕴藻滨的战场上》、《一个兵的墓铭》、《老人》、《哀息》、《海》、《小诗》等作品,基本摆脱了格律的窠臼。虽然青岛岁月很短暂,然意义深远,他从迷惘走向了坚定,不仅个人诗风发生了积极转变,也给新月派带来了崭新语言,在新月派运动的余音中唤起了一种可回转的青春状态。

他的学术生涯也是从青岛开始的,后渐成古文字学和考古学大家。在青岛,他还翻译并解读了所罗门王所作的《歌中之歌》(即《圣经•雅歌》),为之深深陶醉。早晨,听见不远处福音堂的钟声,会想起童年父亲给他讲耶稣的时光,因为“我是一个受洗的孩子。”1932年7月告别青岛之后,对这一段诗意的岁月,他作出了追述:

我与远处的灯塔与海上的风/说话,我与古卷上的贤明诗人/在孤灯下听他们的诗歌:像我/所在的青岛一样,有时间长风/怒涛在山谷间奔腾,那是热情;/那是智慧明亮在海中的浮灯,/它们在海浪上吐出一口光,/是黑夜中最勇敢而寂寞的歌声。(《往日》)

摘编自巩升起《国立青岛(山东)大学的那些教授们》,《青岛日报》2011年6月13日。图片为本站编辑配发。